ROMA, DOVE LA CULTURA...

NEWS > LUGLIO 2025

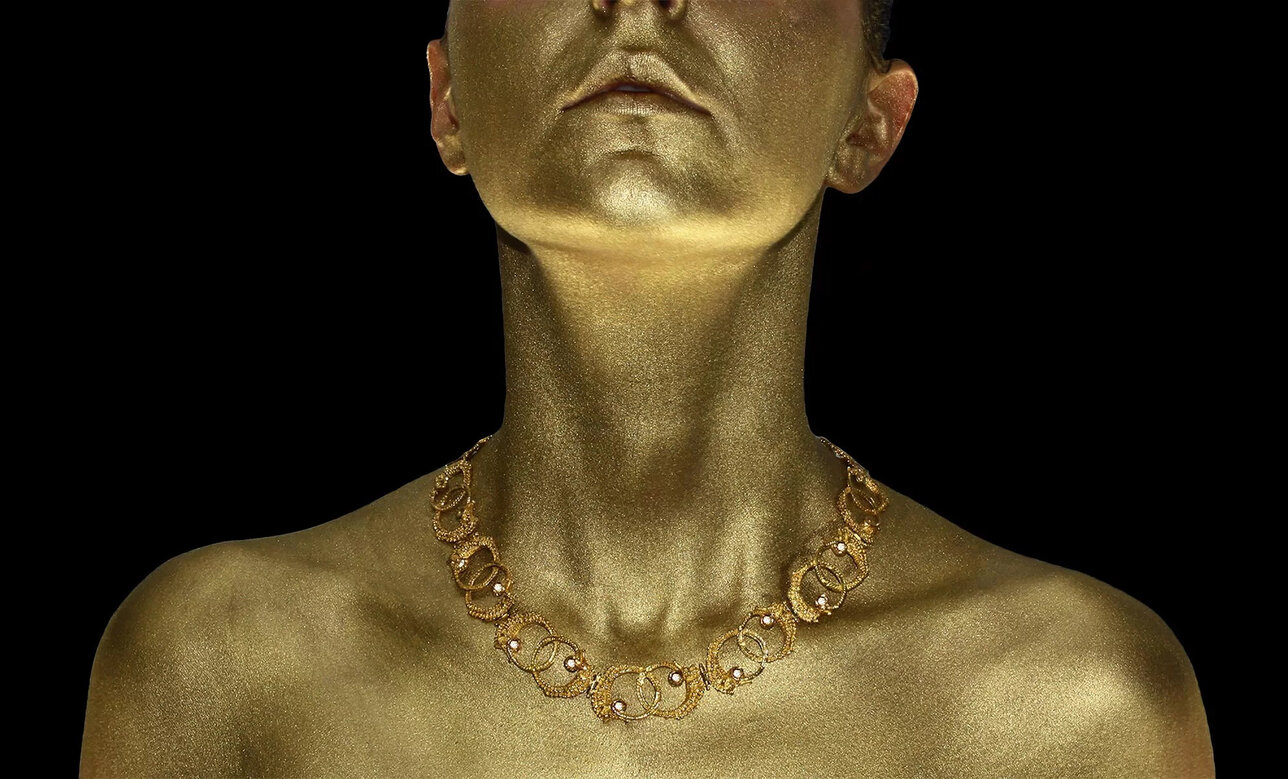

Roma, dove la Cultura si

intreccia con l’Arte

Roma, dove la Cultura si

intreccia con l’Arte e i Gioielli risplendono di storia, nel cuore

pulsante di un autentico “Rinascimento” ottocentesco, nasce nel

1846 una dinastia destinata a lasciare un segno indelebile nell’arte

orafa: la storica casata degli Alfonsi.

Con

Gallo Alfonsi, capostipite di una storica dinastia, prendono forma

opere orafe di straordinario pregio, destinate a Principi, Nobili,

rappresentanti della Santa Sede e ai nuovi Governanti. Un’eredità

artistica che, con il tempo, ha affascinato anche celebrità

provenienti dai mondi più disparati.

Ci

sono luoghi nel mondo noti universalmente per alcuni aspetti, eppure

sorprendentemente ignorati per altri. È il caso di Roma, un tempo

celebrata come Caput Mundi e oggi, secondo molte statistiche,

relegata a posizioni marginali. Ma i numeri non raccontano tutto.

Roma

resta, infatti, un crocevia unico di storia, cultura, arte e memoria

collettiva. Una città che ha visto passare, e spesso nascere,

protagonisti silenziosi della nostra identità culturale. È proprio

qui che hanno mosso i primi passi uomini e famiglie che, pur lontani

dai riflettori, hanno lasciato un’impronta indelebile.

Tra

questi, spicca la famiglia Alfonsi, il cui nome – forse meno noto

al grande pubblico – è sinonimo di eccellenza nell’arte orafa.

Una storia che merita di essere raccontata, perché intreccia

bellezza, tradizione e il genio silenzioso di chi, con le proprie

mani, ha contribuito a scrivere la storia visiva e simbolica del

nostro Paese.

Un

nome che comincia a farsi strada nel cuore pulsante del Risorgimento,

in quel 1846 che segna l’avvio di un’epoca destinata a riscrivere

il volto della penisola italiana. È in questo scenario di fermento e

rinnovamento, durante quella che fu definita la “rivoluzione

italiana” (1815-1871), che emerge la figura di Gallo Alfonsi: un

orafo destinato a lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte

orafa italiana.

Il

17 marzo 1861 nacque ufficialmente il Regno d’Italia a Torino, e

nel 1871, con la presa di Roma del 20 settembre 1870, la capitale fu

trasferita nella Città Eterna. Proprio a Roma, nell’atmosfera

intrisa di attese e trasformazioni, Alfonsi inizia la sua carriera

collaborando con il celebre laboratorio de “I Castellani”: una

famiglia di orafi, collezionisti e antiquari che daranno vita a una

vera e propria dinastia artistica tra XIX e XX secolo.

Fondatore

della scuola castellana fu Fortunato Pio Castellani (1794-1865), che

nel 1814 aprì la sua bottega nella capitale. Grazie all’illuminato

sodalizio con il duca Michelangelo Caetani, raffinato disegnatore e

appassionato d’arte, Castellani divenne in breve tempo l’orafo

prediletto dell’aristocrazia romana, e ben presto anche delle élite

europee.

Gallo

Alfonsi, mosso dallo stesso slancio creativo, nel 1850 apre la

propria bottega in via delle Muratte, a due passi dalla Fontana di

Trevi. Lì, nel cuore monumentale di Roma, le sue creazioni d’alta

gioielleria conquistano rapidamente fama e prestigio, distinguendosi

per la raffinatezza dei dettagli e l’equilibrio perfetto tra

tradizione e innovazione.

Il

suo talento non passa inosservato: Alfonsi riesce ad attrarre una

clientela d’élite composta da Principi, Nobili, rappresentanti

della Santa Sede e figure di spicco della nuova classe dirigente di

una Roma ormai capitale d’Italia.

A

suggellare il riconoscimento del suo straordinario valore artistico,

giunge infine la prestigiosa nomina a fornitore ufficiale della Casa

Reale, consacrandolo tra i massimi esponenti dell’arte orafa

italiana del tempo.

La

nascita di Germano Alfonsi, il 30 maggio 1926, segna un nuovo e

luminoso capitolo nella storia della rinomata tradizione orafa della

famiglia Alfonsi. Figlio di Francesco, a sua volta discendente

diretto del capostipite Gallo, Germano eredita un patrimonio di

saperi antichi, ma è la sua visione, unita a un talento fuori dal

comune, a imprimere una svolta decisiva e irripetibile all’arte di

famiglia.

È

proprio Germano, infatti, a condurre la casata orafa verso

un’evoluzione stilistica e tecnica che molti definiscono epocale.

La sua abilità, definita dal critico d’arte Nino D’Antonio come

“straordinaria e prodigiosa manualità che ha fatto parlare di

miracolo”, è al centro del documentario “This is Germano”,

diretto dal regista Daniele Nannuzzi.

Mentre

frequenta gli studi di Architettura, Germano affina il suo linguaggio

artistico sperimentando con il disegno e la modellatura delle cere,

rievocando con naturalezza l’approccio artigianale dei maestri del

Rinascimento. Da questa intimità con la materia nasce un legame

quasi alchemico con la cera, che diventerà la sua firma distintiva e

il punto di forza di uno stile riconoscibile ben oltre i confini

italiani.

Sono

gli anni in cui realizza i suoi primi gioielli: opere di delicata

eleganza, intrise di poesia e rigore formale. Il suo approccio,

improntato a una costante e discreta umiltà, resterà immutato anche

quando il suo nome inizierà a circolare nei salotti più esclusivi,

conquistando una notorietà fondata unicamente sul merito e sul

valore autentico delle sue creazioni.

Alla

morte del padre Francesco, Germano assume la guida dell’attività

di famiglia, imprimendole una nuova direzione. La sua produzione si

arricchisce di piccole sculture in metalli e materiali preziosi, vere

e proprie miniature d’arte che catturano l’attenzione di una

clientela sofisticata ed esigente.

La

storica bottega di via delle Muratte, già vicina alla Fontana di

Trevi, si trasforma in un crocevia di cultura ed eleganza. Non solo

un riferimento per nobili, prelati e aristocratici, ma anche meta

prediletta di esponenti del mondo del cinema, della moda e dello

spettacolo. Sono gli anni della leggendaria “Dolce Vita”, e il

nome di Germano Alfonsi diventa sinonimo di raffinatezza, classe e

saper fare italiano.

È

in quegli anni ruggenti che nomi del calibro di Renato Rascel, Virna

Lisi e Peppino De Filippo diventano frequentatori abituali

dell’atelier Alfonsi, attratti dal magnetismo discreto di un

artista capace di fondere tecnica e anima in ogni sua creazione.

Ma

è nel cuore degli anni Cinquanta che Germano decide di voltare

pagina: lascia la storica sede di via delle Muratte, nel centro

pulsante di Roma, e si trasferisce a Frascati, nei suggestivi

Castelli Romani. Qui apre il suo primo studio in Piazza San Rocco,

per poi trasferirsi in via Ajani, nella sede che diventerà la

celebre “Galleria La Rassegna”, oggi attuale laboratorio orafo.

Gli

anni Sessanta lo consacrano definitivamente come gioielliere d’autore

e scultore dell’anima. È il decennio del leggendario geode di

ametista, opera visionaria in cui scolpisce l’Inferno dantesco:

oltre venti figure di dannati, tra cui Caronte, Paolo e Francesca,

resi con un’accuratezza anatomica e un pathos che non lasciano

spazio all’indifferenza. L’opera attira l’attenzione

internazionale, tanto da essere raccontata anche dal National

Geographic.

Negli

anni Settanta la fama di Germano Alfonsi raggiunge vette

istituzionali. Il Governo italiano gli affida la realizzazione in

miniatura di due fontane simbolo dell’antica Roma: quella del

Tempio di Vesta e quella delle Tartarughe. I due capolavori saranno

donati al presidente sovietico Nikolaj Podgornyj, in un gesto di

diplomazia culturale che suggella l’arte come ponte tra mondi.

Intanto,

il mondo del cinema e del jet set internazionale si fregia dei suoi

monili come di autentici totem di stile. Anna Magnani, Ira von

Fürstenberg, Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Ursula Andress,

Marisa Mell, Antonella Lualdi, Gabriella Ferri, Patty Pravo: tutte

indossano o collezionano le creazioni firmate Alfonsi, riconoscendone

l’eleganza senza tempo e l’unicità formale.

Le

cronache dell’epoca celebrano il suo talento. Il quotidiano IL

TEMPO titola a tutta pagina:

“Si

fa anticamera a Capri per lo scultore Germano”, mentre nuove opere

affascinano il pubblico e la critica: dal Cristo morente destinato a

Papa Giovanni, alle miniature della Pietà e dello Sposalizio della

Vergine ispirate ai capolavori di Raffaello.

A

suggellare questa parabola artistica, arrivano anche le testimonianze

audiovisive e biografiche: il documentario “This is Germano”,

firmato dal regista Daniele Nannuzzi, e la biografia scritta dal

critico d’arte Nino D’Antonio, che restituisce con sensibilità

il ritratto di un uomo e di un artista fuori dal comune.

È

in questo periodo che Germano Alfonsi firma alcune delle sue opere

più iconiche: per la Regione Campania, realizza il gruppo bronzeo

Avanti Insieme, collocato nei giardini del Palazzo Reale di Napoli,

mentre per lo Scià di Persia scolpisce Il Globo, opera poi donata

anche all’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni.

Nello

stesso fervido decennio, per la Cattedrale di San Pietro Apostolo di

Frascati, Germano crea la raffinata vetrata della Cappella del SS.

Sacramento, seguita a breve distanza dal monumentale bassorilievo

bronzeo del Paliotto d’altare per la chiesa delle Scuole Pie, una

delle sue prove di maggior prestigio artistico e spirituale.

Gli

anni Ottanta lo consacrano definitivamente sulla scena

internazionale: le sue esposizioni toccano capitali e metropoli

d’arte come New York, San Francisco, Los Angeles, Bruxelles,

Bangkok, Hong Kong e l’Alabama, portando la sua firma ben oltre i

confini nazionali.

Nel

1990, una nuova, solenne creazione: una statua bronzea per la

Basilica di Sant’Alfonso Maria de' Liguori a Pagani, posta su un

basamento in marmo. La scultura raffigura il Santo in vesti

episcopali, colto nell’atto di benedire i suoi fedeli. Un’opera

di grande intensità spirituale che riceve l’alto onore della

benedizione di Papa Giovanni Paolo II.

Ma

il tempo, implacabile, presenta il suo tributo. Una malattia ostinata

costringe Germano a lunghi periodi d’isolamento nella propria

abitazione. Eppure, anche nella sofferenza, l’artista non rinuncia

alla bellezza: trova conforto nel disegno, nella poesia — una

passione segreta che lo ha accompagnato per tutta la vita — fino

alla sua scomparsa, avvenuta a Roma il 4 giugno 2006.

Di

lui scriverà qualcuno: "Germano è l’ultimo discendente di

un’antica stirpe di orafi, autori di celebri manufatti oggi

custoditi nei Musei Vaticani, creatori di architetture sacre e opere

commissionate da nobili casate. La sua straordinaria manualità ha

del miracoloso.”

Le

cronache lo descrivono come un uomo riservato, appartato, quasi

schivo — tratti comuni a chi custodisce dentro di sé l’ardente

fiamma della vera arte. Grande appassionato di pesca e di stampe

antiche, Germano trascorre la sua infanzia tra i banchi del mercato

dei fiori e delle verdure, nel cuore popolare di Roma, tra le donne

con le sporte e i ragazzini che, fino a tarda sera, animano le

vecchie osterie di Campo de’ Fiori.

Con

le mani in tasca, lo sguardo assorto e il passo lento, si perde tra i

banchi fino alla statua del “monaco ribelle”, Giordano Bruno,

figura che da sempre incarna lo spirito inquieto e anticonformista a

lui tanto caro.

Dopo

aver scelto Frascati come rifugio, Roma non è più quella della sua

giovinezza. La quiete ritrovata tra i colli lo consola, ma il legame

con la capitale rimane inciso nell’anima.

Lo

studio di Germano è una contraddizione vivente rispetto alla sua

figura: uno spazio in cui regnano il caos creativo e il disordine

quasi scenografico, simile a un bazar orientale. Argille, cere,

schizzi, monili in argento, strumenti del mestiere, idee appena

abbozzate — un vortice artistico dove ogni opera nasce da un

turbine di intuizioni e dubbi, tra fallimenti e intuizioni geniali. È

lì che germogliano le sue creazioni, lì che la forma trova voce.

Estremamente

severo con sé stesso, Germano si dichiara sempre insoddisfatto del

risultato, superando costantemente i propri limiti, guidato da un

perfezionismo radicato nella sua formazione classica. I suoi numi

tutelari sono i giganti del primo Rinascimento: Michelangelo,

Donatello, e quei valori umanistici che, pur sembrando lontani dai

tempi odierni, continuano a vivere nella sua opera.

Tra

i temi più ricorrenti nelle sue sculture vi è quello delle mani —

simbolo di creazione, di fatica, di umanità — ma anche l’amore,

la solitudine, l’indagine psicologica e il disagio dell’uomo

contemporaneo, imprigionato nei propri limiti.

Le

antiche tradizioni orafe di famiglia sono esaltate dalla sua

creatività fuori dal comune. Le sue creazioni hanno attraversato i

continenti, e c’è sempre qualche celebrità in attesa di ricevere

un suo gioiello. I monili di Germano parlano un linguaggio mitologico

ed etico, ispirati al mondo classico e frutto di anni di studio,

ricerca e passione.

Utilizza

la tecnica millenaria della fusione a cera persa, risalente all’epoca

di Benvenuto Cellini, che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante

della produzione artistica della famiglia Alfonsi. Un procedimento

arcaico e affascinante, in cui la cera viene modellata e inglobata in

un cilindro di malta refrattaria. Durante la cottura, la cera si

scioglie, lasciando una cavità che accoglierà l’oro fuso: da

questo processo nascerà l’opera definitiva, irripetibile e intrisa

d’anima.

Oggi

l’eredità artistica di Germano è custodita e proiettata verso il

futuro da Bianca, Francesco e Micaela, suoi figli e nuovi custodi

della tradizione. Ciascun gioiello da loro realizzato è unico,

pensato e plasmato interamente a mano, secondo quella tecnica nobile

e senza tempo che li rende testimoni di un’arte che sfida la

serialità dell’epoca moderna.

“Non

è il materiale prezioso a fare il gioiello — riflettono oggi gli

Alfonsi — ma l’idea che lo anima.”

Parole

che sanciscono il valore profondo della creazione, rendendola eterna.

Non

è un caso, forse, se le più potenti idee si sono spesso manifestate

nel Rinascimento. Così fece Gallo Alfonsi, fondando la sua bottega

nell’Ottocento, nell’Italia che si avviava all’Unità. Così

fece Germano, rivolgendo lo sguardo a quel Rinascimento che fiorì

dopo il buio del Medioevo. E così faranno Bianca e Micaela,

interpreti stilistiche del presente, insieme a Francesco, tecnico

orafo d’eccellenza. Magari affiancati, come accadde con Germano, da

chi possiede quello spirito raro e luminoso che trasforma l’idea in

un’opera unica.

Un’opera

destinata a durare. Preda ambita dei ricchi, dei potenti, degli

intenditori. Ma soprattutto, dono sublime del genio umano.

Ettore Lembo

09/07/2025