LA STRAGE DI BOLOGNA

NEWS > AGOSTO 2025

La strage di Bologna:

fatti accertati, responsabilità giudiziarie

e interrogativi ancora aperti

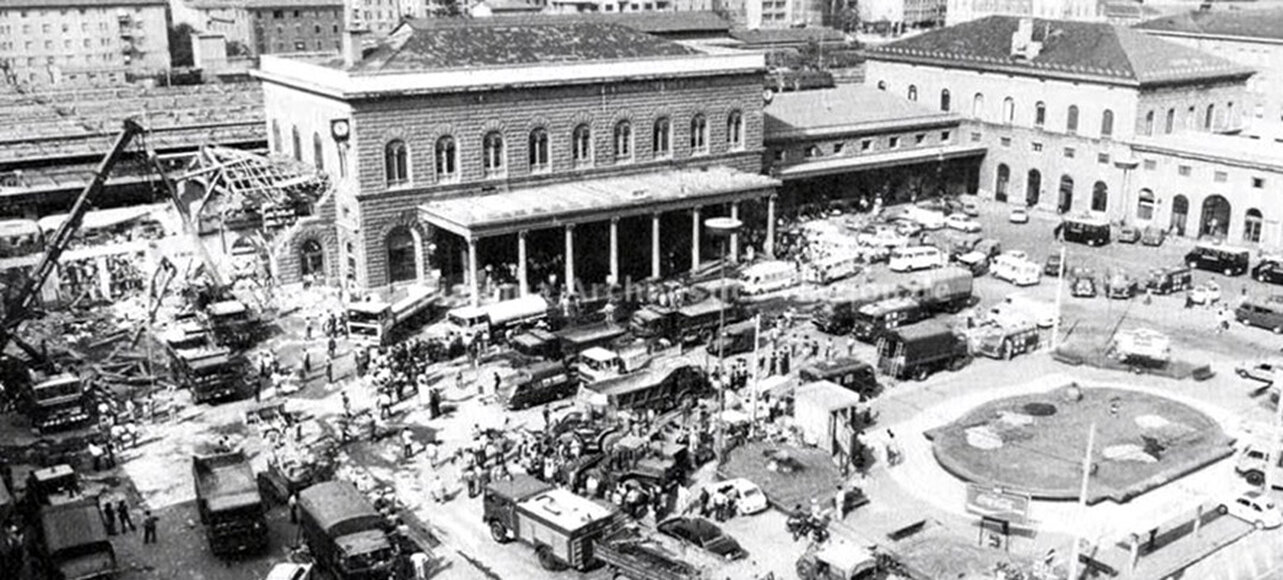

Il 2 agosto 1980, alle ore 10:25, una bomba esplose nella sala d’attesa di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L’ordigno, contenuto in una valigia abbandonata, causò il crollo di un’ala dell’edificio e investì il treno Ancona-Chiasso, fermo al primo binario. L’esplosione uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Tra le vittime vi furono bambini, famiglie in partenza per le vacanze, studenti, pendolari e turisti stranieri. La persona più giovane ad aver perso la vita fu Angela Fresu, due anni; la più anziana, Maria Idria, aveva ottant’anni. Le operazioni di soccorso coinvolsero cittadini, forze dell’ordine e personale sanitario in un contesto di grande caos e dolore collettivo.

Le indagini si concentrarono inizialmente su ipotesi diverse, tra cui la pista internazionale. Questa fu successivamente smentita in sede giudiziaria e attribuita a un'operazione di depistaggio da parte di uomini dei servizi segreti militari (SISMI), successivamente condannati. Tra questi Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza, oltre a Licio Gelli, capo della loggia massonica P2. Secondo le sentenze, furono responsabili della costruzione di prove false per indirizzare le indagini verso presunti terroristi stranieri.

Nel 1995, la Corte di Cassazione confermò le condanne all’ergastolo per Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), ritenuti responsabili, in concorso con altri, della strage. Entrambi si dichiararono estranei all’attentato, pur ammettendo la responsabilità per numerosi omicidi compiuti negli anni precedenti. Successivamente furono condannati anche Luigi Ciavardini, all’epoca minorenne, e Gilberto Cavallini, anch’essi legati alla medesima formazione terroristica.

Per diversi decenni non furono individuati né processati i presunti mandanti dell’attentato. Nel 2020 la Procura generale di Bologna avviò un nuovo procedimento penale che portò, nel 2022, al rinvio a giudizio di Paolo Bellini, ex appartenente ad Avanguardia Nazionale. Il processo si concluse con la condanna all’ergastolo, confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione il 1° luglio 2025. Secondo i giudici, Bellini partecipò attivamente alla realizzazione dell’attentato. Nella stessa sede giudiziaria furono indicati come ideatori e finanziatori della strage anche Gelli, Ortolani, D’Amato e Tedeschi, tutti deceduti prima dell’apertura del processo.

Nel corso del tempo sono state formulate interpretazioni divergenti sugli eventi. Alcuni ambienti ritengono che le condanne siano basate su elementi indiziari non sufficientemente solidi ef definiscono i processi successivi come parziali o orientati. Altri sostengono che lo Stato, o una parte di esso, abbia avuto un ruolo diretto o indiretto nella realizzazione dell’attentato, definendolo una “strage di Stato”. Tali tesi non sono state confermate in sede giudiziaria, ma continuano ad alimentare dibattiti pubblici, editoriali e investigazioni giornalistiche.

La documentazione disponibile include numerose sentenze passate in giudicato, atti parlamentari, rapporti di commissioni d’inchiesta e documenti declassificati. Alcuni di questi evidenziano la presenza di reti parallele legate ai servizi segreti e alla loggia P2, che hanno agito per ostacolare il corso delle indagini. Tuttavia, la responsabilità penale dei soggetti coinvolti in tali strutture, rispetto alla pianificazione o all’esecuzione della strage, è stata giudicata in modo limitato ai casi individuali, senza definire una responsabilità collettiva o sistemica.

A quarantacinque anni di distanza, l’episodio continua a rappresentare un punto centrale nella storia italiana recente. L’accertamento giudiziario ha individuato esecutori, depistatori e un mandante, ma rimangono posizioni discordanti su alcuni passaggi chiave della vicenda. Mentre per la giustizia si è raggiunta una verità processuale, per altri settori della società rimangono interrogativi aperti. Il dibattito resta attivo, alimentato da testimonianze, pubblicazioni e approfondimenti critici, ma anche da richieste di chiarezza da parte dei familiari delle vittime e delle associazioni civili.

In occasione di ogni anniversario, i nomi delle ottantacinque persone uccise vengono letti pubblicamente nel piazzale antistante la stazione. È un gesto che non ha valore giudiziario, ma rappresenta un atto simbolico e collettivo di memoria. La commemorazione non interviene nel merito delle sentenze, né prende posizione rispetto alle tesi storiche, ma afferma il principio che ogni vita spezzata merita di essere ricordata con rispetto, al di là delle opinioni, dei silenzi e delle verità ancora in discussione.

Luisa Paratore

04/08/2025

Fonti

– Corte di Cassazione, Sentenza Paolo Bellini, 1 luglio 2025

– Corte di Cassazione, Sentenza Fioravanti/Mambro, 23 novembre 1995

– Tribunale di Roma, Sentenza per depistaggio SISMI, 1988

– ANSA, “La strage di Bologna, dopo 45 anni la verità della giustizia”, 2 agosto 2025

– Valigia Blu, “Cosa sappiamo davvero sulla strage di Bologna”

– Commissione parlamentare d’inchiesta sulle stragi, Atti desecretati

– Archivio storico Senato della Repubblica, documenti sulla P2

– Wikipedia (voci con fonti verificate): Strage di Bologna, Paolo Bellini, Luigi Ciavardini