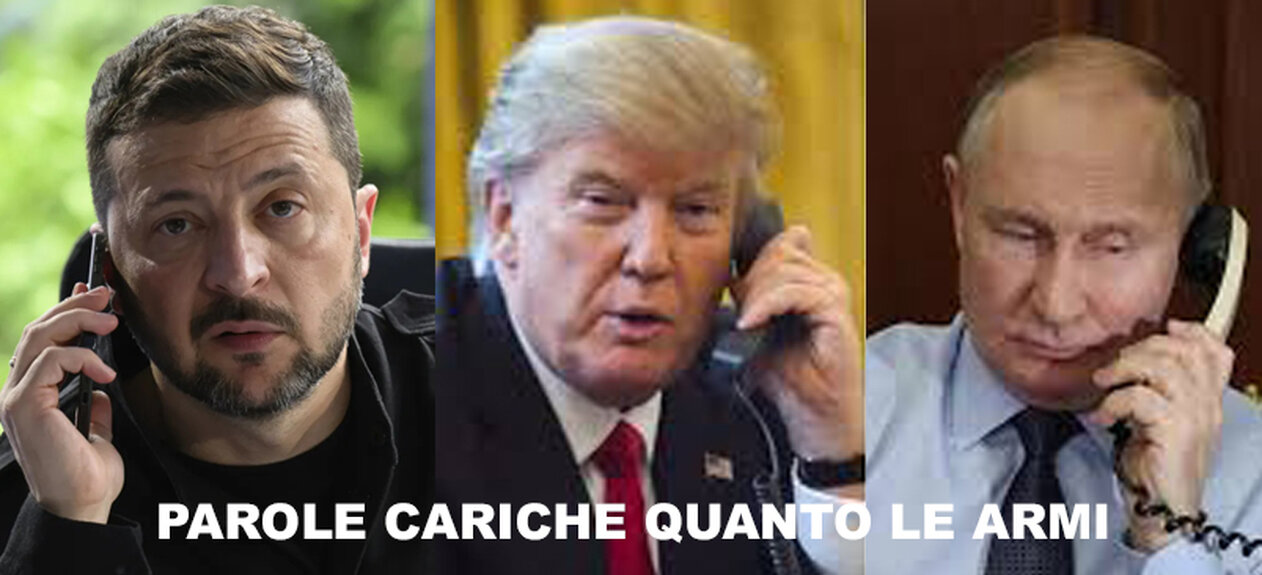

PAROLE CARICHE QUANTO LE ARMI!

NEWS > LUGLIO 2025

PAROLE CARICHE QUANTO LE ARMI: LA NUOVA OFFENSIVA È DIPLOMATICA

di

Luisa Paratore

La guerra in Ucraina

non si combatte solo con i missili. Si combatte anche con le parole,

i silenzi e le accuse.

Mentre il fronte resta incandescente e i

civili continuano a pagare il prezzo più alto, una nuova scossa

arriva dalle stanze del potere. Il Cremlino lancia un messaggio

chiaro al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi al suo

secondo mandato: "Se sei deluso da noi, convinciti a fare la

pace. Ma non con Mosca. Con Kiev."

Dietro quella frase, il peso di una diplomazia che si muove tra le macerie, alla ricerca — o forse al riparo — di una verità scomoda.

Dietro quella frase, il peso di una diplomazia che si muove tra le macerie, alla ricerca — o forse al riparo — di una verità scomoda.

“Trump

è deluso da Putin? Allora chieda a Kiev di negoziare.”

La risposta del Cremlino, pronunciata con tono glaciale dal portavoce Dmitry Peskov, suona come una sfida lanciata attraverso l’oceano. Ma non è solo una frecciata retorica: è il riflesso di un braccio di ferro diplomatico che si consuma non solo sui campi di battaglia ucraini, ma anche tra le pieghe sempre più complesse della politica internazionale.

Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, ha recentemente espresso pubblicamente delusione nei confronti di Vladimir Putin. Un’affermazione che, per Mosca, ha il sapore dell’ipocrisia. La replica è secca: se davvero gli Stati Uniti vogliono la pace, allora devono smettere di armare Kiev e iniziare a spingerla verso un tavolo di trattativa.

Peskov non usa mezzi termini. I continui aiuti militari all’Ucraina, secondo la narrazione russa, non rappresentano una difesa della libertà, ma piuttosto un incentivo alla guerra. Una linea che ribalta le responsabilità e punta il dito contro l’Occidente, accusandolo di alimentare un conflitto che — sempre secondo Mosca — potrebbe trovare una soluzione politica, se solo se ne avesse il coraggio.

Ma è davvero così semplice? È lecito, oggi, parlare di trattativa con chi ha violato la sovranità di uno Stato, bombardato civili e ridisegnato i confini con la forza? La domanda è scomoda, ma necessaria.

Nel gioco delle parti, Trump appare come un potenziale ago della bilancia. Forte del suo secondo mandato, porta con sé una visione pragmatica della politica estera, che già durante il suo primo incarico aveva lasciato spazio a ipotesi negoziali anche con i leader più controversi. Ma ora, le sue parole pesano ancora di più: sono quelle del comandante in capo della prima potenza mondiale.

In mezzo, resta Kiev. Un paese che, da oltre mille giorni, combatte non solo per la propria libertà, ma anche per un’idea d’Europa che resiste alla logica della forza. Chiedere a Zelensky di sedersi a un tavolo con Putin, oggi, può sembrare più un ricatto che un invito alla pace. Eppure, proprio nella stanchezza internazionale, nei costi umani e materiali del conflitto, si insinua il dubbio: quanto potrà ancora reggere l’alleanza compatta attorno all’Ucraina?

Le parole di Peskov, al di là della superficie, sono un messaggio strategico: vogliono mostrare un fronte occidentale diviso, insinuare il seme della colpa, spostare il dibattito dal “chi ha invaso” al “chi non vuole smettere di combattere”. È una guerra delle percezioni, fatta di linguaggio, diplomazia e propaganda.

Trump, ora al centro della scena, dovrà decidere se offrirsi come mediatore o alimentare — con parole ambigue — l’idea che l’Ucraina stia ostacolando la pace. Una posizione rischiosa, perché anche l’opinione pubblica americana non dimentica facilmente chi sono i veri aggressori.

Intanto, l’Europa osserva. Alcuni paesi, come la Francia e la Germania, iniziano a mostrare aperture cautamente negoziali. Altri, come la Polonia o i paesi baltici, restano inflessibili: mai un accordo che legittimi l’invasione. E sullo sfondo, si muovono silenziose le diplomazie di Cina, Turchia, Vaticano. Ognuno con un’agenda, ognuno con una visione di pace che spesso poco ha a che vedere con quella dell’altro.

In questo scenario fragile, la domanda resta sospesa: può davvero la diplomazia trovare spazio tra le rovine? O si rischia, ancora una volta, di chiamare “negoziato” ciò che è solo una resa mascherata?

Una cosa è certa: chi parla di pace deve farlo con coerenza. E non basta chiedere agli altri di cedere, se prima non si ha il coraggio di guardare negli occhi la verità.

La risposta del Cremlino, pronunciata con tono glaciale dal portavoce Dmitry Peskov, suona come una sfida lanciata attraverso l’oceano. Ma non è solo una frecciata retorica: è il riflesso di un braccio di ferro diplomatico che si consuma non solo sui campi di battaglia ucraini, ma anche tra le pieghe sempre più complesse della politica internazionale.

Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, ha recentemente espresso pubblicamente delusione nei confronti di Vladimir Putin. Un’affermazione che, per Mosca, ha il sapore dell’ipocrisia. La replica è secca: se davvero gli Stati Uniti vogliono la pace, allora devono smettere di armare Kiev e iniziare a spingerla verso un tavolo di trattativa.

Peskov non usa mezzi termini. I continui aiuti militari all’Ucraina, secondo la narrazione russa, non rappresentano una difesa della libertà, ma piuttosto un incentivo alla guerra. Una linea che ribalta le responsabilità e punta il dito contro l’Occidente, accusandolo di alimentare un conflitto che — sempre secondo Mosca — potrebbe trovare una soluzione politica, se solo se ne avesse il coraggio.

Ma è davvero così semplice? È lecito, oggi, parlare di trattativa con chi ha violato la sovranità di uno Stato, bombardato civili e ridisegnato i confini con la forza? La domanda è scomoda, ma necessaria.

Nel gioco delle parti, Trump appare come un potenziale ago della bilancia. Forte del suo secondo mandato, porta con sé una visione pragmatica della politica estera, che già durante il suo primo incarico aveva lasciato spazio a ipotesi negoziali anche con i leader più controversi. Ma ora, le sue parole pesano ancora di più: sono quelle del comandante in capo della prima potenza mondiale.

In mezzo, resta Kiev. Un paese che, da oltre mille giorni, combatte non solo per la propria libertà, ma anche per un’idea d’Europa che resiste alla logica della forza. Chiedere a Zelensky di sedersi a un tavolo con Putin, oggi, può sembrare più un ricatto che un invito alla pace. Eppure, proprio nella stanchezza internazionale, nei costi umani e materiali del conflitto, si insinua il dubbio: quanto potrà ancora reggere l’alleanza compatta attorno all’Ucraina?

Le parole di Peskov, al di là della superficie, sono un messaggio strategico: vogliono mostrare un fronte occidentale diviso, insinuare il seme della colpa, spostare il dibattito dal “chi ha invaso” al “chi non vuole smettere di combattere”. È una guerra delle percezioni, fatta di linguaggio, diplomazia e propaganda.

Trump, ora al centro della scena, dovrà decidere se offrirsi come mediatore o alimentare — con parole ambigue — l’idea che l’Ucraina stia ostacolando la pace. Una posizione rischiosa, perché anche l’opinione pubblica americana non dimentica facilmente chi sono i veri aggressori.

Intanto, l’Europa osserva. Alcuni paesi, come la Francia e la Germania, iniziano a mostrare aperture cautamente negoziali. Altri, come la Polonia o i paesi baltici, restano inflessibili: mai un accordo che legittimi l’invasione. E sullo sfondo, si muovono silenziose le diplomazie di Cina, Turchia, Vaticano. Ognuno con un’agenda, ognuno con una visione di pace che spesso poco ha a che vedere con quella dell’altro.

In questo scenario fragile, la domanda resta sospesa: può davvero la diplomazia trovare spazio tra le rovine? O si rischia, ancora una volta, di chiamare “negoziato” ciò che è solo una resa mascherata?

Una cosa è certa: chi parla di pace deve farlo con coerenza. E non basta chiedere agli altri di cedere, se prima non si ha il coraggio di guardare negli occhi la verità.

Luisa Paratore

18/07/2025